Introduction

Le changement climatique va provoquer de fortes évolutions dans les années à venir et il est nécessaire de s’y préparer. De par leur essence des lieux de réflexion et de vie partagée, les tiers-lieux ont un rôle essentiel à jouer dans la transition écologique. L’étude publiée par l’observatoire des tiers lieux sur l’écologie et les tiers-lieux met justement en lumière ces initiatives. Les tiers-lieux, espaces du faire et de l’engagement “composent au quotidien, et de manière concrète, des solutions aux défis du développement durable”1. En réponse au premier questionnaire sur les effets environnementaux des tiers-lieux lancé par Commune Mesure, 55% des lieux estiment même que la protection de l’environnement est une de leurs raisons d’être.

Cet intérêt et engagement pour la transition écologique passe notamment par des actions de sensibilisation aux enjeux environnementaux. 79% des tiers-lieux ont déjà mis en place des dispositifs de sensibilisation ou de formation à destination de leurs publics et de leurs équipes internes2. Si la sensibilisation gagne du terrain, elle ne s’accompagne néanmoins pas toujours d’une évaluation de ses effets. Difficile donc de juger de la pertinence d’un dispositif et de son efficacité sur les changements de pratiques professionnelles ou de comportements individuels. Dans une tribune publiée dans Le Monde, la climatologue Valérie Masson-Delmotte fait le constat que malgré la démocratisation de ces dispositifs, “ni l’expérience d’événements extrêmes ni l’information scientifique ne sont suffisantes pour conduire à des modifications profondes des pratiques. Ce qui compte, c’est d’être dans un cadre familial, associatif, professionnel ou territorial qui engage des transformations sociétales, ce qui permettra d’entraîner une évolution des styles de vie. Améliorer le bien-être et la qualité de vie permet aussi de renforcer l’engagement de tous sur la durée.”3 Les tiers-lieux correspondent justement à ce type de cadre privilégié qui favorise l’apprentissage, la formation, l’engagement et la sensibilisation.

Le quatrième article de ce nouveau volet environnemental se consacre donc à la question de l’évaluation de ces actions de sensibilisation à l’environnement avec la question suivante : Comment mettre en œuvre une démarche d’évaluation des actions de sensibilisation menées sur son lieu ? Comment évaluer les effets d’une programmation engagée sur le public ?

1Revue de l’observatoire des tiers lieux Tiers-lieux et transition écologique

2Issu du questionnaire d’auto-évaluation sur les effets environnementaux disponible sur Commune Mesure (sur la base de 85 répondants).

3« On trottine lentement derrière un climat qui change vite »

Partie 1

Sensibiliser, qu’est-ce que ça veut dire ?

Les dispositifs de sensibilisation partagent comme objectif commun d’informer et d’éveiller les consciences sur certains enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, etc. S’il est difficile de donner une définition stricte d’une action de sensibilisation, c’est aussi parce que de nombreux formats se prêtent à cette activité : ateliers, expositions, conférences, tables rondes, formation, etc.

Pour certains lieux, l’activité de sensibilisation à l’environnement passe par la programmation. Le format le plus plébiscité sont les activités de débats. Selon l’observatoire des tiers-lieux, 46% d’entre eux intègrent dans leur programmation des débats sur des thématiques écologiques. Ces dispositifs concernent surtout les lieux ayant une vocation culturelle, événementielle et ouverte au public. C’est notamment le cas des lieux portés par Sinny&Ooko qui a fait de la sensibilisation à l’environnement et à la transition écologique son leitmotiv.4 Les débats et tables-rondes favorisent la diffusion des idées, l’échange et le partage d’expérience et permettent d’appréhender et de sensibiliser sur des sujets relatifs à la transition écologique. L’académie du Climat a par exemple proposé une série de tables rondes début juillet 2025 sur la thématique des pesticides et de la loi Duplomb afin de créer des espaces de dialogue et de rencontre entre scientifiques, paysans, responsables politiques et citoyen.nes.

Le format et le contenu des actions de sensibilisation peuvent aussi varier selon le public auquel elles s’adressent. L’Académie du Climat, en partenariat avec les centres de loisir parisiens, organise par exemple des ateliers à destination des enfants sur les enjeux de transition écologique. D’autres lieux se spécialisent plutôt dans les ateliers et la sensibilisation par le faire : près de 70% d’entre eux offrent la possibilité de venir se sensibiliser aux sujets du recyclage et à la réparation de matériel au sein d’ateliers de réparation ou repair cafés.5

Certaines actions de sensibilisation proposées peuvent être portées par d’autres structures que le gestionnaire du lieu. C’est le cas des formats tels que la Fresque du Climat ou les Ateliers 2 Tonnes. La communauté du lieu joue souvent un rôle important dans ces activités de sensibilisation. A Césure, la programmation du lieu repose par exemple en grande partie sur les évènements et ateliers proposés par la communauté des occupant.es.

Enfin, les dispositifs de formation professionnelle continue constituent également une forme de sensibilisation. Ces dernières consistent à provoquer le changement des entreprises et des individus en cohérence avec les enjeux de la transition écologique. Pour ce faire, la formation s’adresse à un public de métiers et fonctions précises, proposant une montée en compétence sur des savoirs-faires et savoirs-êtres ciblés, mais également sur les outils et méthodologies nécessaires pour faire évoluer les pratiques professionnelles. C’est notamment le cas du tiers-lieu Maison Glaz. Précurseur en la matière, le lieu se définit aujourd’hui aussi comme un centre de formation sur l’innovation sociale au service de la transition des territoires littoraux. Maison Glaz travaille actuellement à la création de Nouveaux Rivages, une école pour faire émerger les métiers du littoral de demain en cohérence avec les enjeux écologiques.

4La Recyclerie a par exemple accueilli l’exposition “Avez-vous peur de la nature ? Faites-vous peur à la nature ?” d’Octobre 2024 à Février 2025 pour sensibiliser au rapport de peur que nous pouvons entretenir avec la nature.

5Issu du questionnaire d’auto-évaluation sur les effets environnementaux disponible sur Commune Mesure (sur la base de 85 répondants).

artie 2

Pourquoi vouloir évaluer les effets de la sensibilisation dans un tiers-lieu ?

En matière d’évaluation d’impact, les actions de sensibilisation ne font pas figure d’exception. Objectiver les effets (ou impacts) générés par ces actions est une étape clé qui sert diverses finalités.

Pour les tiers-lieux, l’évaluation doit permettre de s’inscrire dans une logique d’amélioration continue en vérifiant que les actions mises en place ont atteint leurs objectifs en termes de sensibilisation. Ces actions ont-elles permis des changements de comportements individuels et/ou collectifs ? Ont-elles permis aux participants d’acquérir de nouvelles connaissances ou compétences ? Ont-elles accru leur capacité à agir ? Sans évaluation, difficile de distinguer une action réellement utile d’une initiative symbolique mais inefficace. C’est notamment ce qu’ont mis en avant Dimitri Dubois et Rustam Romaniuc. Pour eux, « Il n’existe aucune preuve de l’impact d’une formation de sensibilisation aux enjeux climatiques sur les comportements »6. Lorsque certains dispositifs de sensibilisation font l’objet d’une évaluation, celle-ci concerne souvent le niveau de satisfaction des publics à l’instant T (en fin d’atelier) mais s’intéresse moins aux effets à moyen et long terme sur les participants. Ces évaluations sont une première étape intéressante mais insuffisante pour mesurer les impacts internes aux tiers-lieux.

Au-delà du simple bilan, cette démarche permet d’identifier ce qui fonctionne ou qui pourrait mieux fonctionner tant sur le fond que sur la forme. L’évaluation offre alors un retour d’expérience précieux pour ajuster et améliorer les actions futures. Les participants ont-ils développé les connaissances ou compétences qu’on imaginait leur transmettre ? L’action de sensibilisation a-t-elle atteint ses objectifs en termes d’évolution de la capacité à agir des participants ? Cela permet également d’appréhender les effets inattendus (ou effets de bord) des actions de sensibilisation. Comme nous l’explique Laura Douchet, consultante chercheure chez Ellyx, les actions de sensibilisation ne sont pas exemptes d’effets de bord potentiellement négatifs qu’il est nécessaire d’identifier et de corriger : “ une meilleure formation des jeunes aux enjeux de transition écologique peut les conduire à des formes d’éco-anxiété. Ils seront plus formés, mais paradoxalement plus désespérés. Une fois qu’on le sait, que met-on en place pour écouter cette éco-anxiété et intégrer cet enjeu dans la formation ?”.7 Dans ce cas, la sensibilisation ou formation aux enjeux environnementaux aura peut-être permis aux participants d’accroître leur connaissance, mais pas leur capacité à agir. Aider les participants à identifier des leviers d’action individuels et collectifs ou proposer un discours déculpabilisant sur les questions de transition sont autant de solutions qui peuvent alors être mises en place pour ne pas générer d’éco-anxiété chez les participants.

Si cela ne doit pas être l’objectif premier de l’évaluation, cette dernière peut également être nécessaire lorsqu’il s’agit de rendre des comptes à ses partenaires et financeurs. Dans ce cas, les indicateurs et données à collecter peuvent être proposées ou imposées par les financeurs. Nombre d’actions réalisées, nombre de participants, référentiel de compétences développées ou encore taux de satisfaction des participants sont autant d’indicateurs qui peuvent constituer un dossier de reporting ou de bilan à fournir aux financeurs. Néanmoins, ces indicateurs ne permettent pas forcément de questionner les actions de sensibilisation, de les améliorer en identifiant leurs impacts positifs et leurs effets de bord. Dans un registre relativement similaire, l’évaluation peut également servir la communication et la valorisation des actions de sensibilisation. Certaines formes de mise en récit, via des témoignages, des verbatimes ou des récits peuvent alors permettre d’attirer de nouveaux participants et d’accroître le nombre de personnes touchées.

En valorisant les effets positifs, l’évaluation contribue aussi à renforcer l’adhésion autour du projet, à mobiliser davantage les parties prenantes et à crédibiliser l’action environnementale dans son ensemble. Elle permet en outre de mieux comprendre les publics ciblés, leurs attentes, leurs blocages et leurs moteurs d’engagement. La place du collectif dans les activités de sensibilisation est très importante surtout lorsque l’objet auquel on veut sensibiliser touche à l’environnement. Chargée d’étude au Céreq (le Centre d’Études et de Recherches sur les Qualifications), la chercheuse Felicie Drouilleau-Gay explique que l’écologisation, pour qu’elle conduise à un changement pérenne des pratiques et des pensées, doit se comprendre comme “une nouvelle forme de coopération”8 entre acteur.ices. Les tiers-lieux sont des terrains fertiles pour ce travail urgent d’écologisation de la société, l’étape de sensibilisation aux enjeux environnementaux s’inscrivant déjà le plus souvent dans cette démarche collective et partagée.

6 « Il n’existe aucune preuve de l’impact d’une formation de sensibilisation aux enjeux climatiques sur les comportements » (Le Monde, 3/12/2023).

7 Laura DOUCHET (ELLYX) nous parle d’évaluation et d’impact, Observatoire des Tiers-Lieux, Septembre 2024

8 Entretien réalisé par l’équipe de Commune Mesure

Partie 3

Cadrer l’évaluation d’une sensibilisation

Avant de se lancer dans une démarche d’évaluation, il convient comme toujours de cadrer la démarche en se posant un certain nombre de questions. S’interroger sur les raisons pour lesquelles on souhaite évaluer ses actions de sensibilisation est une première étape indispensable. Selon qu’on évalue pour identifier des points d’amélioration ou pour rendre des comptes à ses financeurs, la méthodologie et les indicateurs à collecter ne seront pas toujours les mêmes. Le format de restitution et de diffusion de l’évaluation peut également varier selon que l’on souhaite utiliser les résultats de l’évaluation uniquement à usage interne ou au contraire les diffuser auprès du grand public.

La seconde question à se poser concerne l’objet de l’évaluation. Qu’est-ce que je cherche à évaluer ? L’acquisition de connaissances et/ou de compétences, le développement d’une sensibilité aux enjeux écologiques, le changement de comportement des participants (individuel ou collectif) ou l’évolution de la capacité d’agir des participants ? Sur quel domaine mon dispositif de sensibilisation intervient-il ? Le climat, la biodiversité, la gestion des déchets, l’alimentation ? Évaluer un dispositif de sensibilisation nécessite donc au préalable d’avoir défini les objectifs de ce dernier. Pour cela, il peut être intéressant de réaliser une théorie du changement. D’autant que cet exercice permet de se poser la question des parties prenantes et du public cible. Les actions de sensibilisation peuvent être à destination du grand public, des occupant.es des lieux, des partenaires, des professionnel.ls ou des équipes internes. Selon les publics, les formats et les attentes en termes de transmission, les objectifs et les critères d’évaluation peuvent différer, ainsi que la méthode de récolte de données. Réaliser une théorie du changement pour reformaliser les objectifs du dispositif permet également de penser les potentiels effets (positifs ou négatifs) sur l’ensemble des parties prenantes (formateurs, partenaires, etc) et pas uniquement sur les participants. Cette approche fait particulièrement sens dans les tiers-lieux, où “l’on est tour à tour sachant et apprenant dans la même journée”9 grâce à une circulation des connaissances moins verticale.

La question de la temporalité est également importante à intégrer au cadrage de l’évaluation. Certaines actions de sensibilisation sont ponctuelles et s’inscrivent dans un temps court dans lequel il est difficile d’objectiver les impacts auprès des participants. Un stand de prévention temporaire ou l’affichage de signalétique partagent par exemple des objectifs communs de sensibilisation. Néanmoins, ces actions ne permettent pas un suivi des participants qui permettra d’en évaluer l’impact. Il faudra alors se rattacher à des critères d’efficacité qui ne nécessitent pas d’interroger les personnes touchées. A l’inverse, certains dispositifs sont pensés sur le long terme, avec des actions plus régulières ou sur un temps plus long. Dans ce cas, il sera plus facile d’effectuer un suivi des participants pour les interroger au fur et à mesure ou a posteriori car une transformation qualitative des changements de comportements s’observe et s’évalue plus facilement sur le long terme. La temporalité des actions de sensibilisation influe donc directement sur la temporalité de l’évaluation : plus une action s’étale dans le temps, plus il est pertinent de l’évaluer sur le long terme.

9 “Les tiers-lieux acteurs de l’insertion, de la et de l’emploi”, Les Cahiers de l’Observatoire des Tiers-Lieux, Juin 2025

Partie 4

Quelle méthodologie choisir ?

1·Les indicateurs quantitatifs de résultats : une étape nécessaire mais insuffisante

De manière générale, l’analyse quantitative reste la plus simple et accessible : un comptage des publics qui assistent aux activités de sensibilisation permet rapidement d’estimer combien de personnes sont touchées par le dispositif. La difficulté de cette méthode ne concerne pas la donnée elle-même (nombre d’ateliers, nombre de participant, audience des contenus numériques, etc) mais sa collecte (quels formats de comptage : questionnaires, comptage numérique, fréquentation des contenus digitaux, comptage en présentiel, feuille d’émargement…) pour réussir à saisir des informations sur les effets d’une sensibilisation. En outre, si certaines données quantitatives apparaissent comme les indicateurs les plus évidents et les plus simples à récolter – notamment le taux de participation aux actions de sensibilisation – elles ne sont malheureusement pas toujours les plus pertinentes lorsque l’on souhaite évaluer les effets de ces actions.

Selon Laura Douchet, la focalisation sur le nombre de participant.es pour l’évaluation de la sensibilisation est un écueil car “l’intensité dans le changement des pratiques fortes peut être intense avec un petit nombre de participants”.10 Si l’on s’arrête au critère du nombre, on risque parfois de perdre de vue le sens même de l’action de sensibilisation11. Mais sur le terrain, il est difficile de savoir ce qui peut être mesuré pour évaluer cette intensité dans le changement des pratiques, car une action de sensibilisation ce n’est pas juste un regroupement de publics. Comme nous l’avons détaillé en début d’article, la sensibilisation englobe un panel de dispositifs et de façons de transmettre. “Mesurer systématiquement toutes les actions c’est compliqué, donc on s’arrête souvent au nombre de participants” explique François Lacotte, la cofondatrice et coordinatrice à La Verrerie à Arles.

Pour rendre compte de manière plus précise de ce qui se joue au sein des dispositifs de sensibilisation, il faut donc s’intéresser à d’autres cadres méthodologiques de référence.

2·Le modèle de Kirkpatrick

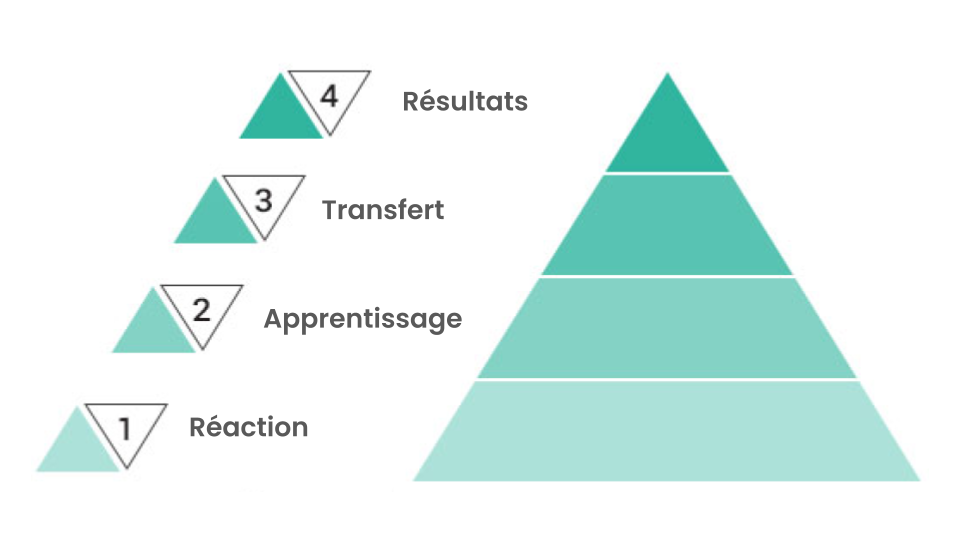

Développé initialement pour mesurer l’impact des formations professionnelles, le Modèle de Kirkpatrick présente quatre niveaux qui peuvent être adaptés aux enjeux écologiques pour garantir des actions réellement transformatrices.

Le modèle de Kirkpatrick

Ce modèle est particulièrement adapté aux actions de formation, ainsi qu’aux actions de sensibilisation menées en interne auprès des équipes d’un lieu car les résultats (niveau 4) peuvent être observables et objectivables à l’échelle de la structure. Néanmoins son principe peut également s’appliquer pour des dispositifs de sensibilisation qui viseraient plutôt à faire évoluer les changements de comportements individuels non-professionnels.

Dans le cas où votre lieu propose une formation professionnalisante, les référentiels de compétences constituent une ressource complémentaire pour analyser le second niveau du modèle de Kirkpatrick. Selon les métiers ciblés, des référentiels peuvent déjà exister, à l’instar de ceux formalisés dans le rapport GreenComp de l’Union Européenne qui définit une série de compétences en matière de durabilité.

3·L’approche inspirée de Sen

Le modèle des capabilités, développé par Amartya Sen, offre une approche complémentaire pour penser les enjeux de formation et de sensibilisation à la transition écologique. Contrairement aux modèles centrés uniquement sur les résultats ou les comportements, celui de Sen met l’accent sur la liberté réelle des individus à choisir et à agir selon ce qu’ils valorisent, pris dans leur contexte de vie. Une action de sensibilisation ne se limite alors pas à transmettre des connaissances ou à imposer des normes de comportement. Selon Sen, elle doit permettre aux individus de développer leurs capabilités, c’est-à-dire leur capacité à comprendre, à juger et à choisir librement des modes de vie durables. Il s’agit d’émanciper, et pas seulement de prescrire. L’approche de Sen insiste sur les différences de contexte : tout le monde ne dispose pas des mêmes ressources, du même pouvoir d’agir, ni des mêmes contraintes sociales ou économiques. Une formation efficace à la transition écologique doit donc être adaptative et inclusive, pour que chacun puisse accéder à une réelle capacité de choix. Il ne s’agit pas seulement de transformer les comportements, mais de permettre à chacun de participer activement à la construction d’un avenir soutenable. La nature collective et inclusive de certaines actions de sensibilisation dans les tiers-lieux rend cette approche particulièrement pertinente.

10 Entretien réalisé par l’équipe de Commune Mesure

11 Le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) en est un bon exemple. Félicie Drouilleau-gay nous explique que les initiatives locales qui s’inscrivent dans le projet TZCLD sont évalués majoritairement à partir de critères quantitatif alors que la plus-value de ce dispositif est surtout qualitative – en passant notamment par la ré-inclusion des personnes isolées.

Partie 5

Comment récolter la donnée

Le choix d’une méthode de collecte dépend évidemment de la nature des données à récolter. Comme expliqué précédemment, le comptage des publics pour chaque action de sensibilisation ou de formation constitue une base nécessaire mais insuffisante. Pour compter les participants, un formulaire d’inscription, une feuille d’émargement ou simplement un comptage lors de l’événement suffisent.

Dès que l’on souhaite s’intéresser à des critères plus fins que le nombre de participants, la collecte de données peut s’avérer plus chronophage. Que l’on cherche à évaluer le niveau de satisfaction (Kirkpatrick niveau 1), l’acquisition ou l’application de connaissances (niveau 2 et 3) ou encore le développement d’une capacité à agir chez les participants (Sen), il devient nécessaire d’interroger ces derniers à l’issue du dispositif. Pour cela, l’administration d’un questionnaire ou la réalisation d’entretiens semi-directifs constituent des méthodes de collecte pertinentes. Ces enquêtes ou entretiens peuvent être réalisés à chaud (directement à l’issue de l’action de sensibilisation) lorsque l’on souhaite évaluer le niveau de satisfaction ou d’acquisition de connaissances. En revanche, lorsque l’on s’intéresse à la prise en main de connaissances et compétences, leur application dans les sphères professionnelles et privées, ou encore l’évolution de la capacité à agir des participants, il est préférable de mener les enquêtes et entretiens à froid (3 à 6 mois après la fin du dispositif). Pour objectiver les résultats de cette enquête, il serait théoriquement préférable d’interroger les participants avant le début du dispositif pour pouvoir constater (ou non) une évolution dans les réponses. Le temps nécessaire à cette enquête antérieure au dispositif pouvant constituer un frein, il est également possible d’interroger les participants uniquement après le dispositif, en y intégrant des questions sur leur ressenti avant.

Fidèles à notre volonté de vous proposer des outils accessibles et encapacitants sur les sujets d’évaluation d’impact, nous avons rédigé dans le document ci-dessous une trame de questions qui peut servir de base à vos enquêtes et entretiens. Cette trame a vocation à vous faire gagner du temps et à vous inspirer mais il peut être pertinent de l’adapter au contexte de vos actions, à son public, etc. Pour vous faciliter le travail d’adaptation du questionnaire et la récolte de données, nous avons également rédigé une fiche-outil regroupant des conseils pour mener votre enquête.

Certaines actions de sensibilisation ne permettent pas d’effectuer un suivi des participants et de les interroger a posteriori. Selon le public cible de vos actions, la collecte de données via une enquête et des entretiens pourra également s’avérer infructueuse, notamment en raison de l’incapacité des participants à répondre à vos questions (illectronisme, illettrisme, etc). Pour avoir des indicateurs plus concrets, vous pourrez alors passer par des modes de collecte qui ne nécessitent pas la mobilisation directe de participant.es avec des indicateurs qui relèvent de critères observables.

A titre d’exemple, l’association Aremacs (Association pour le Respect de l’Environnement lors des Manifestations Culturelles et Sportives) sensibilise au tri des déchets dans les événements grand public. Cette mission passe par la mise en place d’une signalétique et par la distribution de cendriers de poche pour récupérer les mégots (recyclés par la suite). Pour évaluer leur impact, les bénévoles se basent sur l’observation : les déchets sont-ils effectivement mieux triés dans les poubelles ? Est-ce que l’on retrouve moins de mégots par terre ? Ces critères observables permettent d’obtenir des données objectives sur les pratiques et les comportements pour l’évaluation d’une sensibilisation. Si la sensibilisation touche au gaspillage énergétique, vous pouvez mettre en place une observation régulière pour recenser le nombre de fois où la lumière n’est pas éteinte, observer l’évolution de votre consommation énergétique d’une année sur l’autre, etc.

Partie 6

Les limites de l’évaluation

Comme pour chaque démarche évaluative, il ne s’agit pas de produire ou d’atteindre des résultats parfaits mais aussi de savoir identifier les limites. Nous l’avons déjà abordé tout au long de cet article : la sensibilisation est un objet complexe à évaluer. Voici les principaux écueils et limites :

- Vouloir mesurer au moment présent « T » des répercussions futures « T+1 ». Lorsque l’on envisage une évaluation sur les dispositifs de sensibilisation, la tendance la plus courante est de vouloir évaluer des effets qui ne peuvent s’observer que sur le long terme (les actions éducatives notamment se mesurent à long terme). Or cette tendance peut conduire à surinterpréter les données récoltées à l’instant T ou à leur imputer une dimension presque prémonitoire.

- Le développement d’une sensibilité et d’une conscience écologique résulte souvent d’un ensemble de causes (personnes, dispositifs, …). Il est évidemment en partie imputable à vos actions de sensibilisation mais ces dernières s’inscrivent en complémentarité avec d’autres. Il ne faut donc pas imputer une seule cause à la sensibilisation à l’environnement mais au contraire reconnaître et favoriser la diversité des dispositifs et des actions qui entraînent une prise de conscience.

- Les moyens humains et financiers peuvent parfois être importants pour la mise en place d’une évaluation, surtout si cette évaluation a vocation à se passer sur le long terme. A défaut d’une externalisation de l’évaluation, il est possible de mobiliser des partenaires ou prestataires (étudiant.es, grand public, chercheur.euses, etc) sur certaines étapes bien spécifiques (cadrage méthodologique, récolte de la donnée, analyse des résultats, etc).

Certaines activités de sensibilisation peuvent échapper aux cadres de ces évaluations car passent plutôt par de l’informel, encore plus difficile à observer, quantifier et qualifier. C’est le cas par exemple de la buvette de l’académie du climat gérée par Yes We Camp qui opère une forme de sensibilisation à travers la sélection des produits disponibles à la consommation. La sensibilisation se passe donc de manière indirecte au moment du service : l’absence de café ou de chocolat sur la carte de la buvette invite les visiteurs à repenser leurs modes de consommation habituels. Ces formes de sensibilisation se révèlent parfois efficaces et il est important de ne pas les invisibiliser bien que leurs effets soient plus difficilement objectivables.

![]() Cet article est publié en Licence Ouverte 2.0 afin d’en favoriser l’essaimage et la mise en discussion.

Cet article est publié en Licence Ouverte 2.0 afin d’en favoriser l’essaimage et la mise en discussion.